Projektarbeit in der IT-Ausbildung: Alles, was du wissen musst

Die Projektarbeit ist für alle IT-Berufe ein fester Bestandteil der Abschlussprüfung. Sie gehört zum zweiten Teil (AP2) und ist der wichtigste Prüfungsbaustein überhaupt, denn sie macht 50 Prozent der Endnote aus.

Egal ob du Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Daten- und Prozessanalyse oder Digitale Vernetzung bist, ob du eine Ausbildung als IT-System-Elektroniker/-in machst oder Kaufmann bzw. Kauffrau für IT-System-Management oder Digitalisierungsmanagement – am Ende der Ausbildung musst du ein betriebliches Projekt durchführen und dokumentieren.

Dabei geht es nicht um eine einfache Routineaufgabe. Die IHK fordert ein echtes Projekt, das für den Betrieb oder einen Kunden einen klaren Nutzen hat. Das kann zum Beispiel eine Software, ein Netzwerkaufbau, eine Prozessoptimierung oder die Einführung eines Systems sein. Wichtig ist, dass du selbstständig planen, Entscheidungen treffen und deine Vorgehensweise begründen kannst.

Viele Auszubildende haben Respekt vor dieser Aufgabe. Das ist verständlich, denn es ist die erste Arbeit in deiner Ausbildung, die den Charakter eines „Meisterstücks“ hat. Mit einer guten Vorbereitung ist die Projektarbeit aber absolut machbar.

In diesem Leitfaden erfährst du:

- wie die Projektarbeit in die Abschlussprüfung eingebettet ist

- welche Anforderungen es an den Projektantrag gibt

- wie eine gute Projektdokumentation aufgebaut ist

- was in der Präsentation und im Fachgespräch wichtig ist

- und wo du Beispiele, Muster und Vorlagen findest

Die Projektarbeit im Kontext der gestreckten Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung für IT-Berufe ist seit der Neuordnung von 2020 als gestreckte Abschlussprüfung aufgebaut. Sie besteht aus zwei Teilen.

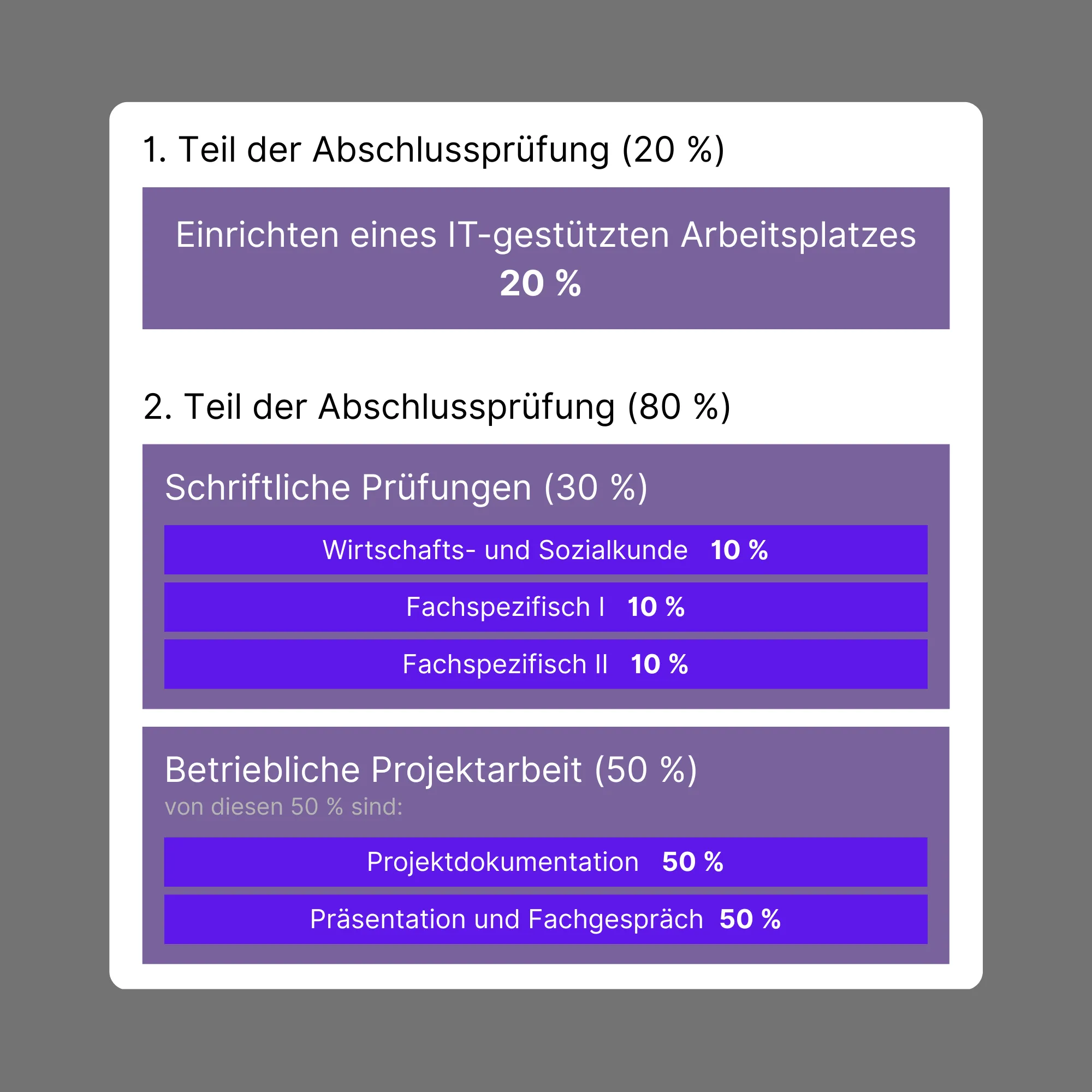

Teil 1 (AP1) findet ungefähr nach 18 Monaten statt. Dort werden grundlegende Inhalte aus den ersten eineinhalb Ausbildungsjahren geprüft. Das Ergebnis zählt 20 Prozent zur Gesamtnote.

Teil 2 (AP2) kommt am Ende der Ausbildung. Er besteht aus mehreren schriftlichen Prüfungsfächern und der betrieblichen Projektarbeit. Die Gewichtung zeigt, wie wichtig dieser Teil ist: Die Projektarbeit allein macht 50 Prozent der Endnote aus. Die übrigen schriftlichen Prüfungsbereiche – zum Beispiel „Konzeption und Administration von IT-Systemen“ oder „Wirtschafts- und Sozialkunde“ – zählen jeweils nur 10 Prozent.

Diese Gewichtung ist bewusst so gewählt. Sie verschiebt den Fokus weg vom reinen Auswendiglernen hin zu praktischer Handlungskompetenz. Die IHK prüft damit, ob du in der Lage bist, ein Projekt von der Analyse über die Planung und Umsetzung bis hin zur Übergabe an den Kunden selbstständig zu bearbeiten.

Der Aufbau der gestreckten Abschlussprüfung der dualen IT-Berufe

Was ist überhaupt eine "betriebliche Projektarbeit"?

Die Projektarbeit ist keine Übung auf dem Papier, sondern ein echtes Projekt im Betrieb. Die IHK schreibt vor, dass es sich um eine reale Aufgabe handeln muss, die einen klaren Nutzen für den Ausbildungsbetrieb oder für einen Kunden hat.

Reine Routineaufgaben reichen nicht aus. Wenn du nur eine Checkliste abarbeitest oder bekannte Abläufe wiederholst, wird das nicht als Projekt anerkannt. Entscheidend ist, dass zwar das Ziel feststeht, der Weg dorthin aber von dir selbst erarbeitet wird. Das gibt dir Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Genau das möchte die IHK sehen.

Bewertet wird nicht nur das Endergebnis, zum Beispiel ein fertiges Programm oder ein eingerichtetes System. Entscheidend ist der gesamte Prozess: Analyse, Planung, Umsetzung, Test und Übergabe. Die Prüfer achten besonders darauf, ob du Probleme erkennst, Lösungen entwickelst und deine Entscheidungen fachlich begründen kannst.

Am Ende prüft die IHK also nicht nur das fertige Produkt, sondern deine Fähigkeit, ein komplettes Projekt selbstständig zu planen und durchzuführen.

Zeitlicher Rahmen und Fachrichtungen

Die Projektarbeit ist zeitlich genau geregelt. Jede Fachrichtung hat eine feste Bearbeitungszeit, die auch die Dokumentation umfasst. Eine gute Planung ist deshalb entscheidend.

| Ausbildungsberuf / Fachrichtung | Bearbeitungszeit |

|---|---|

| Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung (FIAE) | 80 Stunden |

| Fachinformatiker/-in Systemintegration (FISI) | 40 Stunden |

| Fachinformatiker/-in Daten- und Prozessanalyse (FIDP) | 40 Stunden |

| Fachinformatiker/-in Digitale Vernetzung (FIDV) | 40 Stunden |

| IT-System-Elektroniker/-in | 40 Stunden |

| Kaufleute für IT-System-Management | 40 Stunden |

| Kaufleute für Digitalisierungsmanagement | 40 Stunden |

Die Unterschiede ergeben sich aus der Komplexität der Projekte. In der Anwendungsentwicklung wird meist Software entwickelt, was eine längere Projektzeit von 80 Stunden rechtfertigt. In den anderen Fachrichtungen reichen 40 Stunden für typische Projekte aus.

Ein Teil dieser Zeit entfällt auf die Projektdokumentation. Viele IHK-Handreichungen empfehlen, etwa 10 bis 15 Prozent der Gesamtzeit dafür einzuplanen. Das sind ungefähr 6 Stunden bei einem 40-Stunden-Projekt und 12 Stunden bei einem 80-Stunden-Projekt. Eine verbindliche Vorgabe gibt es dafür nicht, es ist ein Orientierungswert.

Beispiele für Projektanträge, Projektdokumentationen und Projektpräsentationen

Wenn du deinen Projektantrag, deine Projektdokumentation oder deine Projektpräsentation zur Verfügung stellen willst, würde mich das sehr freuen! Melde dich gerne bei mir über das Kontaktformular.

Ich habe dir hier einen Auszug der Liste der Dokumente von der Webseite it-berufe-podcast.de, wenn du mehr Beispiele möchtest, kannst du dort gerne vorbeischauen.

Beispiele: Projektanträge

| Fachrichtung | Link |

|---|---|

| Fachinformatiker Anwendungsentwicklung | Entwicklung einer DSL zur Beschreibung von Routingregeln |

Beispiele: Projektdokumentationen

| Fachrichtung | Link |

|---|---|

| Fachinformatiker Anwendungsentwicklung | Desktopanwendung zur Verarbeitung und Verwaltung von Übertragungswerten |

| Fachinformatiker Systemintegration | Neukonzeption der Anbindung des zweiten Unternehmensstandorts und Segmentierung des Netzwerks durch ein VLAN-Konzept |

Beispiele: Projektpräsentationen

| Fachrichtung | Link |

|---|---|

| Fachinformatiker Anwendungsentwicklung | Desktopanwendung zur Verarbeitung und Verwaltung von Übertragungswerten |

| Fachinformatiker Systemintegration | Implementierung einer universellen WLAN-Router-Lösung für die Filialvernetzung |

Phase 1: Der Projektantrag

Der Projektantrag ist mehr als eine Formalität. Er ist die erste große Hürde der Abschlussprüfung und legt das Fundament für das gesamte Projekt. Ein guter Antrag zeigt dem Prüfungsausschuss, dass das Thema geeignet ist und dass du in der Lage bist, dein Vorhaben realistisch zu planen.

Die Wahl des richtigen Themas

Das Projektthema entscheidet oft über Erfolg oder Misserfolg. Ein gutes Thema erfüllt mehrere Bedingungen:

- Es muss eine angemessene fachliche Tiefe haben und zum Ausbildungsberuf passen.

- Es muss klar abgegrenzt und im vorgegebenen Zeitrahmen machbar sein.

- Es muss einen erkennbaren Nutzen für den Betrieb oder Kunden haben, zum Beispiel durch Kostenersparnis, Prozessoptimierung oder neue Funktionen.

Ist das Thema zu einfach, wird es abgelehnt. Ist es zu komplex, scheitert man leicht an der Umsetzung. Darum ist eine enge Abstimmung mit deinem Ausbilder oder Projektbetreuer sehr wichtig. So stellst du sicher, dass das Projekt relevant ist und du bei Bedarf Feedback bekommst.

Der Aufbau des Projektantrags

Der Antrag wird in der Regel online bei der IHK eingereicht. Nach der Einreichung kannst du keine Änderungen mehr machen. Deshalb lohnt es sich, hier besonders sorgfältig zu arbeiten. Der Antrag enthält immer die gleichen Kernpunkte:

| Abschnitt | Inhalt |

|---|---|

| Projektbezeichnung | Ein kurzer, aussagekräftiger Titel. |

| Ausgangssituation (IST-Analyse) | Beschreibung des aktuellen Zustands, des Problems, des Auftraggebers sowie des organisatorischen und technischen Umfelds. |

| Projektziel (SOLL-Konzept) | Was soll am Ende erreicht sein. Am besten klar messbar und unterteilt in Sachziele, Kosten, Zeit und Qualität. |

| Projektphasen mit Zeitplanung | Gliederung in Phasen wie Analyse, Planung, Umsetzung, Test und Dokumentation. Jede Phase mit realistischem Stundenumfang. |

Die Genehmigungskriterien

Der Prüfungsausschuss prüft, ob dein Antrag vollständig und nachvollziehbar ist. Wichtig sind außerdem:

- passt das Thema zum Ausbildungsberuf

- ist das Niveau angemessen

- ist die Beschreibung auch für Außenstehende verständlich

Die Rückmeldung dauert meist drei bis vier Wochen. Mit der Durchführung darfst du erst beginnen, wenn der Antrag offiziell genehmigt ist. Dein Zeitplan im Antrag ist verbindlich. In der Projektdokumentation musst du später zeigen, ob du dich an den Plan gehalten hast oder warum es Abweichungen gab. Ein schlecht geplanter Antrag macht die spätere Dokumentation unnötig schwer.

Phase 2: Die Projektdokumentation

Die Projektdokumentation ist der schriftliche Nachweis der erbrachten Leistung. Sie wird vom Prüfungsausschuss als professionelles technisches und geschäftliches Dokument bewertet. Struktur, Klarheit, formale Korrektheit und inhaltliche Tiefe sind hierbei gleichermaßen entscheidend für eine gute Note.

Beispiel für eine grobe Gliederung

Auch wenn jede IHK eigene Vorgaben machen kann, hat sich eine Grundstruktur etabliert. Sie orientiert sich am typischen Ablauf eines Projekts und stellt sicher, dass alle wichtigen Punkte bewertet werden.

-

Deckblatt und Verzeichnisse

- Deckblatt mit allen Angaben (Name, Betrieb, Projekttitel usw.)

- Inhaltsverzeichnis

- Abbildungs-, Tabellen- und Listingverzeichnis

- Abkürzungsverzeichnis oder Glossar

-

1. Einleitung

- Vorstellung des Projektumfelds (Betrieb, ggf. Kunde)

- Beschreibung der Ausgangssituation (IST-Analyse)

- Definition der Projektziele (SOLL-Konzept)

- Projektabgrenzung (was nicht Teil des Projekts ist)

-

2. Analyse und Konzeption

- Anforderungsanalyse (ggf. mit Lastenheft)

- Darstellung und Bewertung von Lösungsalternativen

- Make-or-Buy-Entscheidung, falls relevant

- Begründete Auswahl der Ziellösung (ggf. mit Pflichtenheft)

-

3. Projektplanung

- Detaillierter Zeitplan, zum Beispiel als Gantt-Diagramm

- Ressourcen- und Personalplanung

-

4. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

- Kostenplanung (Personal- und Sachkosten)

- Nutzwert- oder Kosten-Nutzen-Analyse

- Amortisationsrechnung (Return on Investment)

-

5. Durchführung und Implementierung

- Beschreibung der Arbeitsschritte

- Erläuterung technischer Details und Entscheidungen

- Umgang mit Problemen und deren Lösungen

-

6. Qualitätssicherung

- Beschreibung der Teststrategie

- Darstellung von Testfällen und Ergebnissen

-

7. Projektabschluss

- Soll-Ist-Vergleich (Zeit, Kosten, Ziele)

- Projektabnahme und Übergabe

-

8. Fazit und Ausblick

- Zusammenfassung der Ergebnisse

- Kritische Reflexion (Lessons Learned)

- Ausblick auf mögliche Erweiterungen

-

Anhänge

- Quellen- und Literaturverzeichnis

- Kundendokumentation

- Wichtige Code-Auszüge (vor allem für FIAE)

- Netzwerkpläne, Konfigurationsdateien (vor allem für FISI)

- Protokolle, zum Beispiel Abnahmeprotokoll

- Eidesstattliche Erklärung (Eigenständigkeitserklärung)

Stefan Macke hat eine sehr gute LaTeX-Vorlage für die Projektdokumentation erstellt, welche du kostenlos verwenden kannst - habe ich für meine Projektdokumentation damals auch getan. Sehr empfehlenswert!

Formale Anforderungen der IHK

Die formalen Vorgaben sind nicht optional, sondern Teil der Bewertung. Sie zeigen, ob du in der Lage bist, ein professionelles und normgerechtes Dokument zu erstellen. Wer diese Regeln ignoriert, riskiert Punktabzug.

-

Seitenumfang

Der Umfang ist je nach IHK sehr unterschiedlich. Manche Kammern erlauben nur 10 Seiten, andere bis zu 25 Seiten. Beispiele:- IHK Siegen: maximal 10-12 Seiten (max. 4000-5000 Wörter) (Handreichung IT-Berufe)

- IHK Rhein-Neckar: 12–15 Seiten ohne Anhang (IHK Rhein-Neckar)

Prüfe unbedingt die Vorgaben deiner IHK und halte sie exakt ein.

-

Formatierung

Viele IHKs schreiben ähnliche Standards vor:- Schriftart Arial oder eine gleichwertige serifenlose Schrift

- Schriftgröße 10–12 pt

- Zeilenabstand 1,0 bis 1,5

- Seitenränder ca. 2,5 cm

- Kopf- und Fußzeile mit Seitennummerierung

Beispiel: IHK Köln – Formale Vorgaben.

- Zitierregeln und Eigenständigkeitserklärung

Alle Quellen, auch Internetseiten, müssen korrekt angegeben werden. Außerdem muss am Ende der Dokumentation eine unterschriebene Erklärung stehen, dass du die Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe erstellt hast.

Worauf es bei der Bewertung ankommt

Neben der formalen Gestaltung kommt es vor allem auf den Inhalt an. Die Prüfer achten besonders auf einige zentrale Elemente, die in keiner Projektdokumentation fehlen dürfen.

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Dieses Kapitel ist super wichtig. Es zeigt, dass du dein Projekt nicht nur technisch, sondern auch betriebswirtschaftlich beurteilen kannst. Dazu können gehören:

- eine detaillierte Kostenplanung (Personal, Hardware, Software, Lizenzen)

- eine Make-or-Buy-Analyse, wenn Eigenentwicklung und Kauflösung im Raum stehen

- eine Amortisationsrechnung (Return on Investment), die berechnet, wann sich die Investition durch Einsparungen oder Effizienzsteigerungen lohnt

Gerade dieser Teil unterscheidet die IHK-Projektarbeit von einer rein technischen Arbeit. Ohne Wirtschaftlichkeitsanalyse fehlt ein zentrales Bewertungskriterium.

Qualitätssicherung

Ein Projekt ohne dokumentierte Tests ist unvollständig. Die Dokumentation muss nachvollziehbar zeigen, wie die Qualität abgesichert wurde. Dazu gehören geplante Teststrategien, konkrete Testfälle und deren Ergebnisse. Screenshots, Tabellen oder Protokolle sind sinnvoll, um die Qualitätssicherung nachvollziehbar darzustellen.

Kundendokumentation bzw. interne Dokumentation

Neben der Projektdokumentation für die Prüfer muss ein eigenständiges Dokument für die Zielgruppe entstehen. Diese Kundendokumentation richtet sich an die späteren Anwender oder Administratoren. Sie soll laiengerecht formuliert sein und den tatsächlichen Einsatz ermöglichen.

- Für Anwendungsentwickler bedeutet das oft ein Benutzerhandbuch, Installationsanleitungen oder ein Tutorial.

- Für Systemintegratoren sind es eher Netzpläne, Konfigurationsanleitungen oder ein Administrationshandbuch.

- Kaufleute legen den Fokus auf Prozessbeschreibungen oder Anwenderleitfäden.

Viele IHKs geben als Richtwert 5-10 Seiten an. Wichtig ist, dass die Inhalte so aufbereitet sind, dass jemand mit der Dokumentation die Lösung wirklich einsetzen kann.

Bewertungsmatrix

Auch wenn jede IHK eigene Vorgaben hat, orientieren sich die Prüfer meist an denselben Schwerpunkten. Es geht also nicht nur darum, dass du dein Projekt „fertig“ bekommst, sondern wie du den gesamten Prozess darstellst.

Ein zentraler Bereich ist das Konzept mit Planung und Durchführung. Hier schauen die Prüfer, ob du dein Projekt sauber strukturiert hast. Dazu gehören die IST- und SOLL-Analyse, die Betrachtung von Alternativen, die Begründung deiner Entscheidungen und die Wirtschaftlichkeitsanalyse. Wichtig ist, dass die Arbeitsschritte logisch nachvollziehbar sind.

Daneben zählt die Beschreibung des Auftrags. Du musst zeigen, dass du die Ausgangssituation verstanden hast, die Ziele klar formulierst und den Kundenwunsch präzise abbildest. Ein vages oder ungenaues Projektziel schwächt deine Arbeit von Anfang an.

Auch die formalen Aspekte werden geprüft. Layout, Seitenumfang, Rechtschreibung und Struktur sind keine Nebensache. Eine gut lesbare und sauber formatierte Dokumentation macht es dem Ausschuss leichter, deine Arbeit zu bewerten – und verhindert unnötige Abzüge.

Am Ende interessiert die Prüfer das Ergebnis mit deinem Fazit. Sie erwarten einen Soll-Ist-Vergleich: Welche Ziele hast du erreicht, wo gab es Abweichungen, und was hast du daraus gelernt. Eine kritische Reflexion zeigt, dass du dein Projekt einordnen kannst und nicht nur auf das Endprodukt schaust.

Nicht zuletzt spielt der Anhang mit der Kundendokumentation eine Rolle. Hier musst du nachweisen, dass dein Projekt nicht nur theoretisch funktioniert, sondern in der Praxis genutzt werden kann. Bei Anwendungsentwicklern ist das oft ein Benutzerhandbuch oder Installationsleitfaden, bei Systemintegratoren ein Netzplan oder eine Konfigurationsanleitung. Entscheidend ist, dass die Dokumentation sich an die Zielgruppe richtet und für sie verständlich ist.

So entsteht ein Gesamtbild: Die Prüfer bewerten nicht nur Technik, sondern auch Analyse, Planung, Wirtschaftlichkeit, Qualitätssicherung, Form und Nutzbarkeit. Wer all diese Elemente berücksichtigt, hat die besten Chancen auf eine gute Note.

Phase 3: Die Projektpräsentation

Die Projektpräsentation prüft nicht nur dein Fachwissen, sondern vor allem deine Kommunikationsfähigkeit. In kurzer Zeit musst du zeigen, dass du dein Projekt verstanden hast, es nachvollziehbar erklären kannst und mit deiner Darstellung überzeugst. Es geht nicht darum, jede Kleinigkeit nachzuerzählen, sondern die wichtigsten Ergebnisse und Entscheidungen klar auf den Punkt zu bringen.

Rahmenbedingungen und Technik

Die Regeln sind überall ähnlich, deshalb lohnt es sich, sie genau zu kennen.

- Zeitlimit: Für die Präsentation hast du höchstens 15 Minuten. Alles, was länger dauert, führt in der Regel zu Punktabzug.

- Technik vor Ort: Die IHK stellt dir meistens einen Beamer oder ein großes Display zur Verfügung, außerdem ein Flipchart oder eine Pinnwand.

- Eigene Ausrüstung: Deinen Laptop musst du selbst mitbringen. Ein HDMI-Kabel, oft mindestens drei Meter lang, ist ebenfalls empfehlenswert, aber nicht zwigend notwendig. Halte dafür Rücksprache mit deiner zuständigne IHK. Für Auf- und Abbau hast du jeweils nur wenige Minuten Zeit, also bereite dich darauf vor, zügig und selbstständig alles anzuschließen.

Aufbau und Inhalt einer erfolgreichen Präsentation

Da du nur 15 Minuten Zeit hast, musst du dich auf das Wesentliche konzentrieren. Ein klarer Aufbau hilft dir, deine Inhalte verständlich und überzeugend darzustellen. Bewährt hat sich folgende Struktur:

1. Einleitung: Stelle dich kurz vor, nenne deinen Ausbildungsbetrieb und den Projekttitel.

2. Problemstellung: Beschreibe den Ausgangszustand und das Problem, das gelöst werden sollte. Halte dich knapp und präzise.

3. Zielsetzung: Erkläre, was am Ende erreicht werden sollte. Formuliere das Projektziel so klar, dass es für Außenstehende nachvollziehbar ist.

4. Lösungsansätze: Zeige, welche Alternativen du betrachtet hast, und begründe deine Entscheidung. Es reicht, die wichtigsten Punkte zu nennen, nicht alle Details.

5. Umsetzung: Stelle die interessantesten Aspekte der Durchführung vor. Hier kannst du auch auf technische Herausforderungen und deine Lösungen eingehen.

6. Ergebnis und Fazit: Präsentiere das Endergebnis, ziehe den Soll-Ist-Vergleich und beende mit einem kurzen Fazit.

Wichtig ist, dass die Prüfer dein Projekt verstehen, auch wenn sie dein betriebliches Umfeld nicht kennen. Verwende deshalb eine klare Sprache, anschauliche Beispiele und Visualisierungen, die den Kern deiner Arbeit sichtbar machen.

Gestaltung der Präsentation und Vortragsstil

Eine gute Präsentation lebt nicht nur vom Inhalt, sondern auch davon, wie du sie vorträgst. Die Folien sind dabei deine Unterstützung, nicht dein Skript. Schreibe also nicht ganze Sätze auf die Folien, sondern setze auf kurze Stichpunkte, klare Grafiken, Diagramme und Screenshots. Weniger Text sorgt dafür, dass die Prüfer dir zuhören, anstatt mitzulesen. Achte außerdem auf ein einheitliches und gut lesbares Layout.

Mindestens genauso wichtig ist dein Vortragsstil. Sprich frei, nicht abgelesen, und halte ein angenehmes Tempo. Verwende Fachbegriffe, aber erkläre sie so, dass auch Prüfer ohne dein betriebliches Hintergrundwissen dir folgen können. Blickkontakt ist hier entscheidend: Wenn du die Prüfer direkt ansiehst, wirkst du souverän und überzeugend.

Ein fortgeschrittener Tipp ist die sogenannte strategische Steuerung. Dabei platzierst du bewusst bestimmte Themen oder Fachbegriffe in deiner Präsentation, bei denen du dich besonders sicher fühlst. Oft greifen die Prüfer diese Stichworte im anschließenden Fachgespräch auf. So lenkst du die Diskussion in Bereiche, die dir liegen, und startest mit einem klaren Vorteil in die Fragerunde.

Phase 4: Das Fachgespräch

Das Fachgespräch schließt direkt an deine Präsentation an. Zusammen bilden beide Teile eine Einheit von etwa 30 Minuten. Das Gespräch ist keine Wissensabfrage wie in der Schule, sondern ein Dialog. Die Prüfer wollen sehen, ob du dein Projekt durchdrungen hast, ob du deine Entscheidungen begründen kannst und ob du dein Vorgehen in einen größeren fachlichen Zusammenhang einordnen kannst.

Ablauf und Ziel des Fachgesprächs

Das Fachgespräch dauert ungefähr 15 Minuten. Die Prüfer knüpfen in der Regel an deine Präsentation an und stellen Rückfragen zu einzelnen Aspekten. Dabei geht es weniger um Detailwissen, sondern darum, ob du erklären kannst, warum du dich für eine bestimmte Lösung entschieden hast.

Im Zentrum steht die Begründung: Welche Alternativen gab es, warum hast du eine bestimmte Vorgehensweise gewählt, welche Risiken hast du gesehen und wie hast du sie berücksichtigt. Die Prüfer möchten erkennen, dass du nicht nur weißt, was du getan hast, sondern auch warum du es so getan hast.

Typische Fragen und Fragenkategorien

Die Prüfer orientieren sich bei ihren Fragen meist an drei Bereichen, die oft ineinander übergehen.

Zuerst kommen die direkten Projektfragen. Sie beziehen sich auf deine Präsentation oder deine Dokumentation. Typisch sind Nachfragen zu deinen Entscheidungen oder zu den eingesetzten Technologien. Du musst hier zeigen, dass du dein Projekt im Detail verstanden hast und deine Argumente fachlich begründen kannst.

Darauf folgen häufig Fragen zum Projektumfeld und zu möglichen Alternativen. Die Prüfer nehmen einen Aspekt deines Projekts und weiten ihn auf ein größeres Themenfeld aus. So können sie prüfen, ob du in der Lage bist, dein Vorgehen in einen fachlichen Kontext einzuordnen. Hier geht es oft um Vor- und Nachteile von Technologien, Abwägungen zwischen Kosten und Nutzen oder um klassische Trade-offs wie Sicherheit versus Benutzerfreundlichkeit.

Schließlich werden auch allgemeine Fach- oder Wirtschaftsthemen angesprochen. Das passiert vor allem dann, wenn es logische Anknüpfungspunkte an dein Projekt gibt. So können Fragen zur DSGVO, zur Kalkulation von Personalkosten oder zu grundlegenden IT-Architekturprinzipien auftauchen. Hier zeigst du, dass du nicht nur dein eigenes Projekt beherrschst, sondern auch das dazugehörige Umfeld im Blick hast.

Strategien für überzeugende Antworten

Eine souveräne Leistung im Fachgespräch basiert auf zwei Dingen: gute Vorbereitung und die richtige Haltung.

-

Detailkenntnis

Dein Projekt musst du in- und auswendig kennen. Jede Entscheidung, jede Zahl, jede Abbildung in der Dokumentation kann Thema einer Nachfrage werden. -

Antizipation

Überlege dir im Vorfeld, welche Fragen wahrscheinlich sind:- Warum hast du dich für Lösung A und nicht für Lösung B entschieden?

- Welche Risiken gab es und wie bist du damit umgegangen?

- Welche Alternativen wären möglich gewesen?

Schreibe dir diese Fragen auf und formuliere Antworten. So wirst du im Gespräch nicht überrascht.

-

Strukturierte Antworten

Eine gute Antwort besteht nicht nur aus dem Ergebnis, sondern zeigt den Weg dorthin.

Beispiel:

„Wir haben uns für Lösung A entschieden, weil sie im Vergleich zu B günstiger war. Außerdem war die Integration in das bestehende System einfacher, wie wir im Vorfeld mit einem Test geprüft haben.“ -

Ehrlichkeit

Wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, ist das kein Weltuntergang. Besser ist ein klarer Satz wie:

„Das kann ich gerade nicht beantworten, ich würde das aber so und so recherchieren.“

Unsicheres Spekulieren wirkt dagegen unprofessionell. -

Professionelle Haltung

Die Prüfer wollen dich nicht „zerlegen“. Sie suchen nach Belegen, dass du dein Projekt verstanden hast. Bleib ruhig, sachlich und freundlich – auch wenn eine kritische Rückfrage kommt.

| Dos | Don’ts |

|---|---|

| Zeige, wie du denkst | Nur das Ergebnis nennen |

| Bereite Fragen vor | Unvorbereitet ins Gespräch gehen |

| Bleib ehrlich | Herumraten oder Ausreden |

| Halte Blickkontakt | In die Unterlagen starren |

Beispieldialoge im Fachgespräch zur Verdeutlichung

Prüfer:

„Sie haben in Ihrer Projektdokumentation eine relationale Datenbank eingesetzt. Warum haben Sie sich nicht für eine NoSQL-Lösung entschieden?“

Schlechte Antwort:

„Weil wir das immer so machen.“

→ wirkt unreflektiert, keine Begründung, zeigt kein Abwägen.

Gute Antwort:

„Wir haben uns bewusst für eine relationale Datenbank entschieden, weil die Anforderungen vor allem strukturierte Daten mit klaren Beziehungen umfassen. Ein NoSQL-System wäre in diesem Fall unnötig komplex gewesen und hätte keine Vorteile gebracht. Außerdem hat unser Betrieb bereits Erfahrung mit relationalen Systemen, was die Wartung und Schulung erleichtert.“

→ zeigt Abwägung, begründet die Entscheidung und bindet den Betriebskontext ein.

Prüfer:

„In Ihrer Wirtschaftlichkeitsanalyse tauchen Personalkosten auf. Wie haben Sie den Stundensatz kalkuliert?“

Schlechte Antwort:

„Das habe ich so übernommen, war halt der Wert, den mir mein Ausbilder gesagt hat.“

Gute Antwort:

„Der Stundensatz setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen: Bruttolohn, Lohnnebenkosten, Gemeinkosten und ein Zuschlag für Verwaltung. Ich habe mich dabei an den internen Kalkulationsrichtlinien orientiert und so einen realistischen Wert angesetzt.“

→ zeigt betriebswirtschaftliches Verständnis und Verknüpfung mit dem Praxisumfeld.

Beispiele für Bewertungskriterien

- IHK Karlsruhe: Bewertungskriterien für die Projektdokumentation

- IHK Karlsruhe: Bewertungskriterien für die Projektpräsentation

- IHK Karlsruhe: Bewertungskriterien für das Fachgespräch

Fazit

Die Projektarbeit ist dein "Meisterstück" in der IT-Ausbildung. Sie entscheidet mit 50 Prozent über deine Endnote und zeigt, dass du mehr kannst als nur Fachwissen auswendig zu lernen.

Du beweist, dass du ein komplettes Projekt von der Idee bis zur Umsetzung eigenständig planen, durchführen und dokumentieren kannst. Dabei geht es um weit mehr als Technik: Wirtschaftlichkeit, Qualitätssicherung und eine verständliche Kundendokumentation gehören ebenso dazu.

Die Präsentation und das Fachgespräch runden die Prüfung ab. Hier zählt, wie überzeugend du deine Arbeit darstellst und wie souverän du auf Fragen reagierst. Mit einer guten Vorbereitung kannst du die Prüfer gezielt abholen und deine Stärken zeigen.

Am Ende gilt: Fang rechtzeitig an, bereite dich gründlich vor und bleib im Prüfungsgespräch ruhig und professionell. Dann ist die Projektarbeit nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch deine Chance, die Ausbildung mit einem starken Ergebnis abzuschließen.

Häufig gestellte Fragen

Die Projektarbeit ist ein reales, praxisnahes Projekt aus dem Unternehmen, das im zweiten Teil der gestreckten Abschlussprüfung eigenständig geplant, durchgeführt und dokumentiert wird.

Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung haben 80 Stunden Zeit, alle anderen IT-Berufe (z.B. Systemintegration, IT-Systemelektroniker, Kaufleute) 40 Stunden – inklusive Dokumentation.

Der Antrag muss vor Beginn des Projektes digital an die IHK übermittelt und von dort genehmigt werden. Typische Abgabefristen sind der 10. März (Sommerprüfung) bzw. 25. September (Winterprüfung), genaue Termine je nach IHK!

Wer Fristen ohne wichtigen Grund verpasst, wird mit 0 Punkten bewertet und kann damit die Prüfung nicht bestehen!

Es muss für den Betrieb oder Kunden einen echten Nutzwert haben und eine eigenständige Lösung fordern; Routineaufgaben oder rein fiktive Projekte sind ausgeschlossen.

Die Projektdokumentation zeigt Vorgehen, Entscheidungen und Ergebnisse, inkl. Analyse, Planung, Durchführung, Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsbetrachtung. Sie ist professionell und an IHK-Vorgaben gebunden

Je nach IHK sind meist 10-15 Seiten vorgegeben (ohne Anhang), etwa 4000-5000 Wörter. Die offiziellen Hinweise der IHK unbedingt beachten!

Nach Abschluss des Projekts gibt es eine Präsentation (max. 15 Minuten) und direkt im Anschluss ein Fachgespräch (ebenfalls ca. 15 Minuten) vor dem Prüfungsausschuss.

Kernaspekte sind Fachwissen, Struktur, Anschaulichkeit und Argumentationsstärke. Die Prüfer erwarten Klarheit, logischen Aufbau sowie einen souveränen Vortragsstil.

Häufig Nachfragen zu eigenen Entscheidungen, Planungsschritten, Alternativen, wirtschaftlichen Erwägungen und Verknüpfungen zum IT-Umfeld. Die Prüfer testen das Gesamtverständnis, keine reinen Wissensfragen.

Laut IHK-Richtlinien sind mit KI-Tools (wie ChatGPT) generierte Texte NICHT als Eigenleistung anerkannt und können daher zur Bewertung mit 0 Punkten führen.

Es gibt die Möglichkeit, den Antrag nach einer schriftlichen Begründung mit Auflagen zu überarbeiten und erneut einzureichen. Erst nach finaler Genehmigung darf begonnen werden.